« Le lendemain de la fête, le Capitaine me fait appeler et me fait l’éloge de pouvoir égayer les camarades et la population* ; il me dit qu’étant dessinateur, je dois connaître la peinture et qu’il ma choisi pour prendre en main la peinture des canons, et des caissons en camouflage*. Il me donne quelques camarades, qui connaissent un peu la peinture et je choisis un assortiment de couleurs : je dessine les taches à remplir de peinture que mes camarades peignent ensuite. Ce petit travail c’est le filon, car nous sommes exemptés de corvées.

« Le lendemain de la fête, le Capitaine me fait appeler et me fait l’éloge de pouvoir égayer les camarades et la population* ; il me dit qu’étant dessinateur, je dois connaître la peinture et qu’il ma choisi pour prendre en main la peinture des canons, et des caissons en camouflage*. Il me donne quelques camarades, qui connaissent un peu la peinture et je choisis un assortiment de couleurs : je dessine les taches à remplir de peinture que mes camarades peignent ensuite. Ce petit travail c’est le filon, car nous sommes exemptés de corvées.

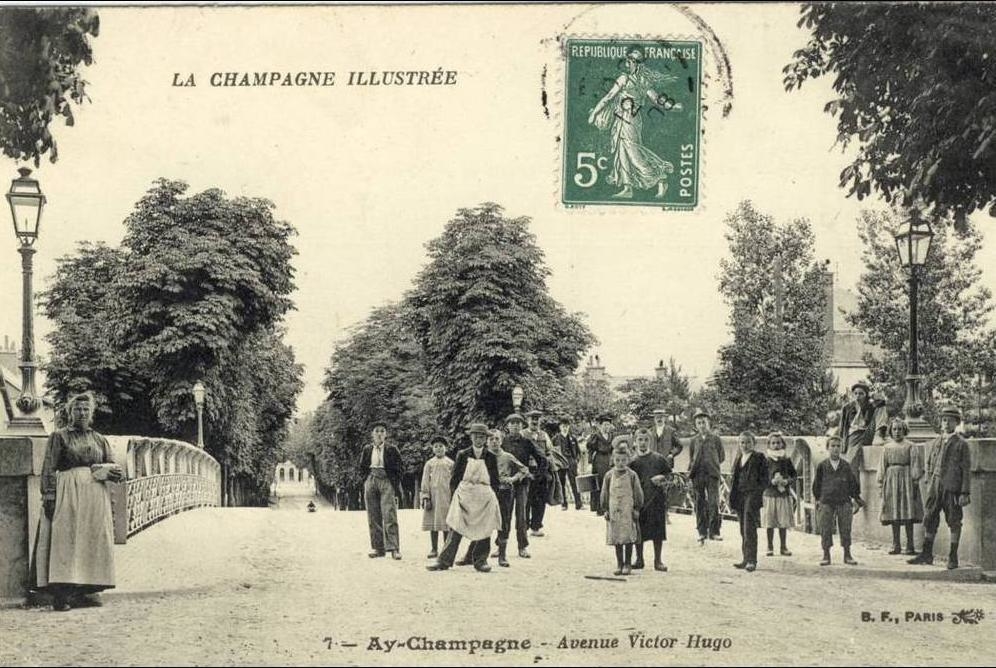

La vie à Ay est parfaite, car avec ce petit travail nous sommes tranquilles. Le travail, la soupe, le concert le soir, où je me fais de plus en plus connaître, et durant lequel je chante infatigablement : on me demande de chanter telle ou telle chanson. Les officiers viennent nous voir de temps en temps. Nous nous décidons à ouvrir un bal qui a beaucoup de succès et, j’ai aussi du succès auprès des filles quand je les invite à danser ; un soir un mari jaloux court après sa femme en l’insultant, parce qu’elle a dansé avec nous.

A Ay, la vie est belle, plus de guerre, presque pas d’avions la nuit, du bon vin, un bon boulot, le soir des chansons, le bal et, des béguins. Un soir j’ai fait la connaissance de la belle blonde lorsque je revenais de faire promener le cheval de notre brigadier Capelle, un parisien. Après deux soirs, cette jeune fille J. m’invite pour voir ses parents qui nous voient déjà marié. Pas si vite, je corresponds déjà avec ma marraine Gaby*.

En effet, depuis Reims, j’ai reçu une belle lettre de Gaby et, depuis nous correspondons régulièrement : justement, elle vient de m’envoyer une photo et, elle me plait ; c’est pour cela que je ne m’engage pas, mais à Ay après le bal et le concert, je passe de belles soirées.

Mon travail de peinture des canons et des caissons continue et, mes camarades de pièces sont un peu jaloux , d’abord de mon succès et de mon exemption de corvées. J’en profite, je suis le chouchou du capitaine qui est très content de mon travail de camouflage : du vert, du noir, du marron, du jaune ou crème. Cela ressemble plutôt de loin à un buisson et, c’est le résultat recherché, et tous viennent admirer le travail.

, d’abord de mon succès et de mon exemption de corvées. J’en profite, je suis le chouchou du capitaine qui est très content de mon travail de camouflage : du vert, du noir, du marron, du jaune ou crème. Cela ressemble plutôt de loin à un buisson et, c’est le résultat recherché, et tous viennent admirer le travail.

Un soir, je suis invité à la popote des officiers, qui m’accueillent avec bienveillance, et il y a des gâteaux et du champagne et, je chante mon répertoire entier de diseur, de comique troupier, de charme, etc, tout en gagnant la sympathie de mes chefs.

Une nouvelle arrive à point : étant au repos, on double le contingent de permissionnaires et, je suis dans le nombre. Je dois partir dans deux jours.

Je ne suis pas allée à Nice depuis six mois. Juste la veille de mon départ, je suis arrêté par une jeune fille comme il faut, jolie et bien habillée , qui me demande si je veux bien lui donner le titre de mes chansons et elle serait heureuse de me recevoir chez elle, le soir à vingt heures, dans son bel appartement cossu : elle a invité une copine et elle joue du piano, elles m’accompagnent dans mes chansons, que je chante avec plaisir ; elles me donnent des titres de chansons qui sont très belles, entre autres « Petits petons ». Nous trinquons à notre santé, et à celle de la France. Mais je lui annonce mon départ pour le lendemain : nous nous quittons et promettons de nous écrire en nous donnant un baiser d’adieu.

Je me couche assez tard, mais mes paquets sont préparés, le lendemain après avoir vu tout mon monde, nous embarquons sur un fourgon qui doit nous amener à la gare de départ, et en route pour Nice ! Je n’en suis pas fâché, d’autant que je sais que le repos de la batterie touche à sa fin et, qu’on a annoncé le départ dans deux jours.

Notre voyage pour Nice est sans histoires, sauf que nous commençons à passer la nuit dans les baraquements, dans une gare de triage. Il y a des cantines, des infirmières qui servent des sandwichs, des boissons, il y a des couchettes, mais gare aux totos car tout le monde passe ici. Nous prenons enfin le « roulis » le lendemain à dix heures : il y a un train par jour et, il faut changer à Marseille, attendre à nouveau.

Nous nous débrouillons pour prendre des express auxquels on n’a pas droit, mais tant pis, on vient du front. Grâce à cela, nous arriverons plus vite, et j’ai rencontré dans le train des niçois. Je revois tout les miens avec plaisir et, je fais de belles balades et je fais de nouvelles connaissances : les poilus sont bien vus.

vient du front. Grâce à cela, nous arriverons plus vite, et j’ai rencontré dans le train des niçois. Je revois tout les miens avec plaisir et, je fais de belles balades et je fais de nouvelles connaissances : les poilus sont bien vus.

Je repars après vingt jours pensant que la guerre sera finie avant mon retour, mais elle dure toujours, et n’en finit plus. Je suis nanti de nouvelles marraines avec lesquelles il faudra correspondre, mais là-bas on a le temps et, cela chasse le cafard de recevoir des « babillardes ».

Je me suis promis de passer à Paris, durant mon voyage de retour, et c’est ce que je fais, je ne suis pas le seul, mais que dire à des poilus qui montent au front : les contrôleurs ne voient rien.

Malheureusement, en arrivant à Paris, que je ne connais pas, c’est la nuit et je dois attendre le lendemain, aussi nous passons la nuit au cinéma, et couchons dans un hôtel. Le lendemain, étant allé à l’adresse où travaille ma marraine Gaby **. J’apprends que celle-ci vient de le quitter parce qu’elle a été licenciée de son poste de couturière … de ce fait nous nous ratons, car je ne connais pas encore son adresse à Paris.

C’est dommage, moi qui m’étais donné du mal pour aller à Paris … mais j’ai son adresse poste restante, je lui écrirais en arrivant. Il ne me reste plus qu’à prendre le roulis avec le cafard, car la permission est finie, je n’ai pas vu ma parisienne, et on va de nouveau affronter l’enfer du feu.

Les affaires se compliquent, car ma batterie a changé de secteur, et on attend pour m’y diriger. Cela allonge le voyage qui dure plus de quatre jours trimballé d’un secteur à l’autre : ma musette bien garnie s’est vidée, et j’en suis réduit à manger l’ordinaire, et si j’avais su, je n’aurais pas tant dépensé à Paris ! L’alimentation est bonne, car je mange aux cantines tenues par des infirmières, mais le couchage est défectueux : je change continuellement de camp. En un mot, je suis un promeneur qui cherche sa batterie. Ce voyage est fatiguant. Tous les jours nous sommes trimballés, d’un côté à l’autre, soit en camions ou en tacots – sortes de petits trains.

Enfin je découvre ma batterie dans le bois d’Ermonvill e, à côté d’une petite ville P. où je trouve enfin mes copains, les conducteurs car les chevaux sont campés à l’arrière, et ce sont eux qui nous ravitaillent la nuit en marchandises, nourriture, et obus. Je rejoindrais ce soir ma batterie car les convois partent de nuit. Je mange avec des niçois qui me demandent des nouvelles du pays, mais je ne peux leur payer la tournée de retour, car ce long voyage m’a séché de ma musette et de mon gousset.

e, à côté d’une petite ville P. où je trouve enfin mes copains, les conducteurs car les chevaux sont campés à l’arrière, et ce sont eux qui nous ravitaillent la nuit en marchandises, nourriture, et obus. Je rejoindrais ce soir ma batterie car les convois partent de nuit. Je mange avec des niçois qui me demandent des nouvelles du pays, mais je ne peux leur payer la tournée de retour, car ce long voyage m’a séché de ma musette et de mon gousset.

Je pars ensuite sur un chariot d’obus, que l’on doit livrer à la batterie. Le voyage s’effectue au pas du cheval, car sur les routes, ça tape, et il faut passer les carrefours les plus mauvais au trot entre deux tirs d’obus en vitesse, car les prochains ne sont pas long à arriver : je me dis « nous y revoilà dans ce sale pétrin ».

On arrive, mais on n’y voit pas à dix pas. On réveille la batterie, pour le déchargement des obus, et je revois mes camarades, qui me font fête. « Voilà Jean ! Nice est toujours belle ? « Plus que jamais et mieux qu’ici « .

mes camarades, qui me font fête. « Voilà Jean ! Nice est toujours belle ? « Plus que jamais et mieux qu’ici « .

Je vois des têtes nouvelles, il y a toujours le copain Néné, et un jeune ancien paysan Dumas, un jeune grand brigadier de Paris. Mes camarades déchargent les obus, et j’en suis encore exempt pour ce soir, je rejoins mon lit et mon paquetage.

Le carré où nous couchons est aussi bien qu’à Reims, des lits superposés, des paillasses, avec des sacs à viande ; je passe une nuit parfaite, malgré une alerte de tir de harcèlement, dont se chargent mes deux camarades.

**Il est temps de dire du bien des musiciens et chanteurs, amateurs ou professionnels qui essayaient de réconforter les troupes, de leur bonne humeur. mon grand père, comme tous les appelés n’était pas un soldat de métier, il n’était pas à sa place à la guerre (ce qui est le cas de beaucoup de guerre, où les hommes sont entrainés par la folie d’autres hommes). Ils ont participé aux combats comme les autres. Mais ce ne fut pas de l’avis de tout le monde. Voici un extrait d’ Émile Morin, Lieutenant Morin, combattant de la guerre 1914-1918, Besançon, Cêtre, 2002, p. 57) : « Les agents de liaison, les scribouillards, les brancardiers, les musiciens, tous ceux que nous appelons « les embusqués du front », surgissent de leurs confortables abris où ils s’étaient précipités, recommencent à vaquer tranquillement à leurs petites affaires, à respirer l’air pur, allongés sous les grands arbres, lisant dans leur journal les exploits de leurs frères de première ligne tout en fumant leur pipe et en écoutant les oiseaux qui s’ébattent en gazouillant dans les branches. » . En 1940, Marléne Dietrich pour les allemands, et Joséphine Baker, en faisant leur métier , ont fait comprendre la nécessité de s’occuper du moral des soldats au front.

**Ma grand-mère, avec laquelle il restera marié heureux durant 60 ans, ils meurent à une mois d’écart en décembre 1980,janvier 81.